Le Livre d’Esther et l’Europe d’avant-guerre : nos choix de lectures

Le Livre d’Esther et l’Europe d’avant-guerre : nos choix de lectures

Chaque jeudi dans « La Matinale », la rédaction du « Monde des Livres » partage ses coups de cœur, à retrouver en librairie.

LES CHOIX DE LA MATINALE

Cette semaine, nos lectures puisent leurs racines dans le passé. Le passé du peuple juif, analysé par le chercheur Danny Trom, qui examine le Livre d’Esther et la tradition diplomatique qui en a découlé. Le passé d’une Mitteleuropa d’avant-guerre, cosmopolite et moderne, qui renaît sous la plume nostalgique du Roumain Horia Ursu. Ou bien encore le passé douloureux de Manfred, personnage central du roman de Robert McLiam Wilson, qui a signé un étrange contrat avec son épouse.

ESSAI. « Persévérance du fait juif », de Danny Trom

EHESS / GALLIMARD / SEUIL

Le Livre d’Esther, partie intégrante de la Bible hébraïque, consiste en un récit dans lequel Dieu n’est pas présent explicitement : son intervention dans l’histoire y semble déguisée. Le royaume d’Israël a été défait, et son peuple dispersé doit désormais composer avec de nouveaux pouvoirs, outre celui du Très Haut.

Pour Danny Trom, la matrice d’une expérience politique juive peut être extraite de cette scène primordiale. Le chercheur en sciences sociales examine le Livre d’Esther pour formuler les principes d’une véritable tradition diplomatique, selon laquelle la survie du peuple en exil repose sur sa capacité à intercéder auprès du souverain. Mais sa protection est précaire. Le pouvoir change de forme et de sens, les empires défilent, l’Etat démocratique prend soudain un masque fasciste… Que nous enseigne la précarité de l’existence juive en exil pour penser la politique ? C’est l’un des grands apports de l’essai de Danny Trom que de puiser dans la tradition le moyen de repenser en profondeur des préoccupations contemporaines brûlantes qui, en Israël comme en Europe, mettent en question l’équation reliant peuple, Etat et territoire. David Zerbib

« Persévérance du fait juif. Une théorie politique de la survie », de Danny Trom, EHESS/Gallimard/Seuil, « Hautes études », 512 p., 28 €.

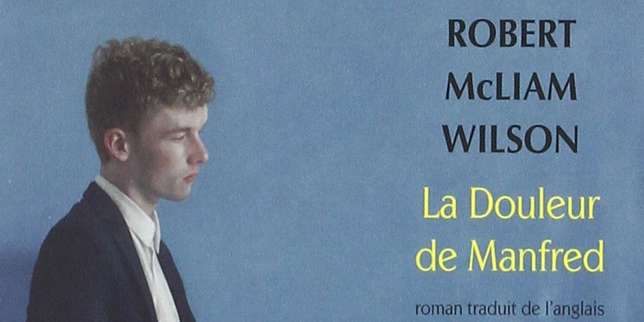

ROMAN. « La Douleur de Manfred », de Robert McLiam Wilson

BABEL

Ecrit en 1992, paru en France en 2003 et aujourd’hui republié en poche, La Douleur de Manfred est un roman perturbant, d’une force rare. Une force d’autant plus sidérante que l’écrivain Robert McLiam Wilson a publié, à 28 ans, ce roman de la perte et du désastre, de la violence individuelle et collective.

Son protagoniste, Manfred, retrouve au soir de sa vie une raison d’espérer : une douleur physique qui le dévore, et semble le promettre enfin à la mort, écho à la douleur morale qu’il éprouve depuis vingt ans. Depuis que ce juif londonien n’est autorisé à rencontrer qu’une fois par mois Emma, son épouse, dans un parc, avec interdiction de la regarder. Le reste du temps, il vit seul, serviable envers ses voisins, entretenant des rapports distants avec son fils. Ce n’est qu’après s’être assuré de l’empathie du lecteur pour Manfred, que l’auteur dévoile les raisons de l’étrange contrat entre celui-ci et Emma.

Il y a une noirceur terrible, dépourvue d’illusions autant que d’ornements (même si la concision des phrases laisse affleurer le goût pour l’ironie de l’auteur), dans ce roman qui fouaille les douleurs des personnages et celles de l’histoire. Sans laisser aucune perspective de réconfort – si ce n’est celui qu’apporte la certitude d’avoir été malmené par un grand livre. Raphaëlle Leyris

« La Douleur de Manfred » (Manfred’s Pain), de Robert McLiam Wilson, traduit de l’anglais (Irlande du Nord) par Brice Matthieussent, Babel, 272 p., 7,90 €.

HISTOIRE LITTÉRAIRE. « Œuvres complètes IV et V », de Jean Paulhan

GALLIMARD

Toujours menacée de verser dans la promotion ou de paraître, rétrospectivement, aveugle à la nouveauté, la critique est une activité délicate qui se justifie avant tout par sa hauteur de vue et par l’alacrité d’un style : Jean Paulhan en fut l’un des grands praticiens et le plus ardent défenseur. Qu’elles fussent de petites fables sophistiquées ou une œuvre critique hétéroclite (de la simple note au traité composé en longues volutes), ses œuvres complètes parurent chez un petit éditeur, Tchou, ce qui nuisit à sa postérité. Depuis 2006, Bernard Baillaud en assure une nouvelle édition en sept volumes, chez Gallimard, dont paraissent aujourd’hui les deux tomes réservés à cet exercice à chaud du goût littéraire. Jean Paulhan, qui s’était fixé pour unique critère la singularité de l’œuvre, s’y montre moqueur à l’égard d’Alain, désinvolte avec Claudel, en admiration vis-à-vis de Joë Bousquet, et fidèle défenseur du marquis de Sade. Jean-Louis Jeannelle

« Œuvres complètes IV et V, critique littéraire », de Jean Paulhan, édité par Bernard Baillaud, Gallimard, 784 p. et 778 p., 39,50 € chacun.

ROMAN. « Le siège de Vienne », d’Horia Ursu

XÉNIA

Telle qu’elle nous parvient en français, la littérature de l’Est européen chemine apparemment à contre-courant de la vague de populisme actuelle. Le Siège de Vienne, de l’écrivain roumain Horia Ursu, en fournit une preuve supplémentaire. Le titre concentre toute la nostalgie d’un univers perdu, celui d’un avant-guerre dont Vienne aurait représenté la capitale rêvée, mythique symbole d’une diversité culturelle abattue sous les coups successifs du nationalisme et du socialisme réel, tous deux adeptes, à leur manière, de l’homogénéisation forcée. Le roman tente de saisir la mémoire d’une pluralité évanouie, au moment de son ultime dissolution, alors que la Roumanie des années 1990, après la révolution qui a mis fin au règne de Ceausescu, s’apprête à basculer dans la mondialisation, sans y être encore. Le livre nous plonge au cœur d’une ville moyenne de Transylvanie, au tout début de l’année 1995, paysage moderne de dévastation, qu’Horia Ursu sait décrire avec un humour de fossoyeur, plus proche du sarcasme que de la franche gaieté. Nicolas Weill

« Le Siège de Vienne » (Asediul Vienei), d’Horia Ursu, traduit du roumain par Florica Courriol, Xénia, 368 p., 20 €.

ROMAN. « Power Play », de Mike Nicol

SEUIL / CADRE NOIR

Lutte de pouvoir, trahisons, un viol indescriptible suivi de mutilation, un acte de cannibalisme, un total de quinze meurtres… Le Sud-Africain Mike Nicol livre, avec Power Play, une version contemporaine de Titus Andronicus, la pièce la plus sanglante de Shakespeare. Transposée dans le Flats, la zone de tous les trafics dans la métropole du Cap, la tragédie prend un relief à la fois plus sombre et plus ensoleillé. Les deux ennemies de Power Play portent pour prénom Titus et Tamora. Au XXIe siècle, celle-ci n’est plus la reine des Goths, mais la chef des Mongols, un réseau mafieux désireux de rafler le territoire de la vallée de l’Abondance, au nord du Cap, à la bande des Pretty Boyz. Dans ce cycle de vengeance, où se mêlent les gangs, les services secrets, des psychopathes et des diplomates, ainsi que deux investisseurs chinois, ce sont les enfants des clans qui vont en pâtir, souffrir et mourir à la place des parents, comme chez Shakespeare. Macha Séry

« Power Play », de Mike Nicol, traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Jean Esch, Seuil, « Cadre noir », 384 p., 22 €.