Sheila Watt-Cloutier : « L’Arctique est le système de climatisation de la planète et il est en train de se casser »

Sheila Watt-Cloutier : « L’Arctique est le système de climatisation de la planète et il est en train de se casser »

Propos recueillis par Anne-Françoise Hivert (Malmö (Suède), correspondante régionale)

La militante inuite analyse les bouleversements engendrés par le changement climatique dans l’Arctique, où le mode de vie indigène est menacé de disparition. Elle réclame le droit au froid. Le dimanche 2 juin, dans le cadre du think tank We Love Green & « Le Monde », elle apportera son témoignage.

Sheila Watt-Cloutier à Iqaluit au Nunavut. / Stephen Lowe

Née à Kuujjuaq, dans le Nunavik, au nord du Québec, Sheila Watt-Cloutier, 65 ans, a fait de la défense des droits économiques, sociaux et culturels des Inuits le combat de sa vie. Elue au Conseil circumpolaire inuit, qu’elle a dirigé entre 2002 et 2006, elle a participé aux négociations de la Convention de Stockholm, interdisant les polluants organiques persistants. Lauréate du Right Livelihood Award, le Nobel alternatif, elle a lancé en 2005 une des premières actions en justice climatique, en réclamant la reconnaissance du droit au froid par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et vient de publier l’ouvrage Le Droit au froid (Ecosociété, 2019).

Qu’est-ce que « le droit au froid » ?

Pour nous, Inuits, la glace, la neige, le froid sont nos forces vitales. Nous luttons pour le droit d’être ce que nous avons toujours été. De chasser, de subvenir à nos besoins, d’élever nos enfants, de vivre en tant que peuple indigène, comme nous l’avons toujours fait. Ce droit est menacé par les changements climatiques. Il est aussi lié au droit du reste du monde d’avoir un environnement sain. Car tout est connecté.

L’Arctique, dites-vous, est le baromètre du monde…

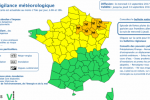

C’est le système de climatisation de la planète et il est en train de se casser, entraînant le changement des courants marins, des conditions météorologiques… Ce qui se passe dans l’Arctique est connecté à la montée des eaux menaçant les petites îles de pays en développement, aux ouragans en Floride ou à La Nouvelle-Orléans, aux tornades, aux incendies et à la sécheresse. Il faut comprendre cette connexion géographique, mais aussi humaine. Je le répète depuis quinze ans : si nous protégeons l’Arctique, nous sauvons la planète. Les Inuits en sont les sentinelles.

Quels ont été les premiers signes du changement climatique ?

Nos chasseurs sont sur la glace au quotidien. Ils ont été les premiers à en observer la transformation. Sa formation de plus en plus tardive. Sa rupture de plus en plus précoce. Prenez la rivière devant chez moi. C’est la mi-mai et elle est déjà en train de s’ouvrir. Nous faisons face à des vagues de chaleur comme jamais auparavant. On peut avoir trois saisons dans la même journée. Quand j’étais enfant, nous portions toujours un manteau pendant l’été. Je n’avais pas le droit d’aller me baigner dans la rivière. Il y a des jours, désormais, où toute la communauté s’y retrouve. On voit aussi apparaître des oiseaux, des poissons ou des insectes qu’on ne connaît pas.

Quelles sont les conséquences de ces changements pour votre peuple ?

C’est d’abord une question de sécurité. Avant, les chasseurs pouvaient facilement déchiffrer la glace. Ce n’est plus le cas. Parce que l’eau se réchauffe en dessous, elle est devenue imprévisible. Nous continuons de chasser, mais les règles ont changé. Cela a un impact économique. Pour atteindre les endroits où ils se rendent depuis des générations, nos chasseurs doivent modifier leurs trajets.

« Quand vous attendez que la neige tombe, que la glace se forme ou que les animaux apparaissent, vous apprenez la patience et la persévérance »

Et l’impact sur votre culture, vos traditions ?

Les chasseurs ont du mal à lire les conditions autour d’eux. Cela devient difficile de transmettre les connaissances traditionnelles, l’ingéniosité et la sagesse de la culture inuite, qui font notre fierté. Au-delà des compétences techniques, cet apprentissage forge le caractère de nos jeunes. Quand vous attendez que la neige tombe, que la glace se forme ou que les animaux apparaissent, vous apprenez la patience et la persévérance. Des qualités qui permettent de développer une capacité d’adaptation et une résilience, dont nos jeunes ont besoin pour vivre dans le monde moderne et affronter le réchauffement climatique, qui est un nouveau facteur de stress sur une société déjà sous pression.

Une société passée de l’âge de glace à la conquête de l’espace en une vie humaine, écrivez-vous…

Nous étions un peuple nomade de chasseurs et de pêcheurs, qui a été propulsé dans le monde moderne actuel, quand la plupart des sociétés ont eu trois cent cinquante ans pour effectuer ce cheminement. Cela a engendré des bouleversements majeurs, mais aussi un traumatisme historique, qui contribue aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui.Un taux de suicide record en Amérique du Nord, par exemple. Le changement climatique agit comme une seconde vague, après cette première vague.

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de réactions ?

Parce que ces changements n’ont pas encore affecté suffisamment les gens au sud, qui peuvent continuer à détourner leur regard. Il y a deux ans, j’étais en Australie où j’ai rencontré Tim Flannery, militant écologiste reconnu, lors d’un séminaire. Quelqu’un dans la salle lui a demandé pourquoi on ne réagissait pas, alors qu’il y avait urgence. Il a répondu que nous manquions d’imagination. Imaginer qu’on pourrait faire les choses différemment.

Quelle est la solution ?

Il faut humaniser le problème. Nous avons mal communiqué depuis des années, en nous concentrant sur la protection de la vie sauvage, alors qu’il s’agit de celle de nos enfants, de nos petits-enfants… Il a fallu plus d’une quinzaine d’années pour que nous commencions à le réaliser, et qu’apparaisse la mobilisation de cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, et de sa génération, pour qui j’ai énormément d’admiration.

« Imaginez la colère, la rage et la confusion que nous avons éprouvées quand nous avons découvert que le lait des mères inuits était empoisonné par des produits utilisés à des milliers de kilomètres »

Parler de l’humain, pas des ours polaires ?

Exactement. Les ours polaires sont devenus une icône du changement climatique, même si, dans le Nunavut, leur nombre reste élevé. Du coup, le monde entier a découvert l’Arctique à travers leur mode de vie, au lieu de celui des peuples qui y vivent. C’est triste. Il faut réintroduire une dimension humaine.

Qu’avez-vous retenu de votre combat pour l’interdiction des polluants organiques persistants ?

Imaginez la colère, la rage et la confusion que nous avons éprouvées quand nous avons découvert que le lait des mères inuits était empoisonné par des produits utilisés à des milliers de kilomètres. Si cela avait eu lieu ailleurs, il y aurait eu un tollé. Nous nous sommes mobilisés. Au lieu d’en faire une histoire de produits chimiques, nous avons mis en avant la dimension humaine. Un monde où des mères dans l’Arctique doivent réfléchir à deux fois avant d’allaiter leurs bébés, parce qu’en Afrique d’autres mères essaient de protéger les leurs contre la malaria avec du DDT. Nous avons gagné, même s’il faut en permanence rester vigilants.

Vous avez poursuivi votre combat en demandant que la protection contre le changement climatique soit reconnue comme un droit humain fondamental…

Nous n’avons pas obtenu gain de cause. Mais nous avons réussi à changer le langage. La protection contre le changement climatique a commencé à être envisagée comme un droit humain. Cela a permis à l’ONU, à Amnesty International de s’engouffrer dans la brèche. Et puis, il y a eu la décision aux Pays-Bas [le 9 octobre 2018, la cour d’appel de La Haye a ordonné au gouvernement néerlandais d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre]. Elle crée un précédent. La justice climatique, pour moi, est la meilleure façon d’avancer.

Pourquoi les peuples indigènes ont-ils autant de mal à se faire entendre ?

Nous sommes marginalisés dans les conférences sur le climat. Souvent, les Indigènes ne sont pas représentés lors des négociations entre les gouvernements. Nous sommes confinés aux événements annexes. Il est difficile de mettre en avant un visage humain, la perspective des droits de l’homme. A Paris, le passage qui y faisait référence dans le texte a été transféré dans le préambule. C’est une question de politique, et les Etats ne sont pas d’accord.

« Jamais nos peuples n’ont reçu d’aide pour développer des activités en accord avec notre culture, protectrice et non destructrice »

Vous dites que les défenseurs des animaux ont compliqué votre vie. Pourquoi ?

Le sentimentalisme mal placé de certains environnementalistes nous a joué un mauvais tour. Prenez l’interdiction de la chasse aux phoques. Nos chasseurs en dépendaient pour nourrir leurs familles, mais aussi pour subvenir à leurs besoins avec la vente des sous-produits. Du jour au lendemain, ils n’ont plus rien touché, ce qui a non seulement eu un impact financier, mais aussi sur leur dignité.

Soutenez-vous la chasse à la baleine ?

Pour nous, c’est la vie qui engendre la vie. Le sang sur la glace blanche n’est pas une confirmation de la mort, mais une transformation de la vie. Quand nous mourrons, les vers mangent notre corps. C’est en comprenant cette connexion que nous respectons ce qui nous entoure. On ne gaspille pas. On honore, en prenant soin de maintenir un équilibre. Cette connexion à la source, je ne la ressens jamais autant que lorsque je coupe la viande, nettoie les oies tuées par les chasseurs, que mes mains sont pleines de sang et que je pleure ceux que j’aime et qui ont disparu.

Paradoxalement, le réchauffement climatique présente de nouvelles opportunités économiques pour les peuples indigènes, à travers les activités d’extraction. Mais vous les mettez en garde…

Jamais nos peuples n’ont reçu d’aide pour développer des activités en accord avec notre culture, protectrice et non destructrice. Aujourd’hui, l’exploitation de nos sous-sols est la seule carotte en face de nous. Alors évidemment, nos communautés pauvres sont tentées. Il faut des alternatives. Dans le Nunavut, un mouvement est en train de voir le jour, pour faire de la protection de nos terres une activité économique reconnue.

Vous dites que vous n’êtes pas une environnementaliste. Pourquoi ?

Je préfère me voir comme une avocate. Pour moi, il s’agit de défendre notre mode de vie. Pas juste l’environnement. Cela concerne l’économie, la culture, les droits de l’homme… Des questions souvent compartimentées quand elles devraient être considérées dans leur ensemble, car elles ne font qu’un, comme nous l’enseigne la culture inuit.

Sheila Watt-Cloutier apportera son témoignage, le 2 juin à 16 h 25.